"근심이란 글자 하나로 어떻게 해결하나?"

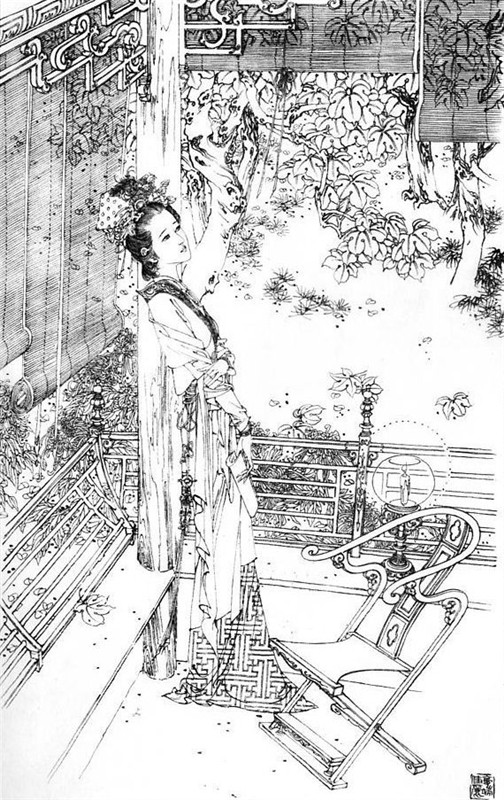

이청조(李淸照)

송대에 이청조라는 여류 사인(詞人)이 있었다. 그녀의 부친 이격비(李格非)는 진사출신으로써 예부원외랑에 올랐으며, 당시에 유명한 소식(蘇軾)을 비롯한 소문사학사들과 교류하기도 한 학자의 면모를 갖추었다.

어머니 왕(王)씨 또한 장원(狀元)출신인 왕공진(王拱宸)의 손녀로써 시문에 능했다고 전해진다.

이러한 가풍으로 말미암아 이청조는 재모를 겸비한 여인이 되었으며, 18살에 당시 태학생인 조명성(趙明誠)에게 시집을 간다. 조명성의 부친 조정지(趙挺之)가 당시에 승상인 것으로 보아, 아마도 이청조가 재모를 겸비하였다는 말은 어느 정도 수긍할 수 있을 듯 하다.

이청조와 조명성 부부는 사이가 아주 좋았다고 한다. 조명성은 금석학을 공부한 수재였기에 이청조는 결혼한 이후에 남편과 함께 금석과 서화를 모으고 연구하며 행복한 나날을 보냈다. 그런데 사람의 운명이란 참으로 예감할 수가 없다.

두 부부의 행복한 생활을 하늘도 시샘한 것일까? ‘여자의 팔자는 뒤웅박팔자’라는 말이 이를 두고 한 말인가?

이청조는 결혼한 이후 처음에는 송대의 당파 싸움으로 인해 친정과 시댁의 사이가 틀어졌지만 그래도 큰 문제없이 이를 극복하며 둘의 결혼생활은 여전히 행복했다. 결혼한지 2년만에 남편은 관직을 나갔지만 4년 뒤에 조정지가 정치무대에서 은퇴하였기에 남편과 함께 청주(靑州)에서 10년을 지냈다.

이후 조명성이 다시 관직을 나갔기에 부부가 서로 떨어져 지내는 시기가 찾아왔고, 공교롭게도 금(金)나라의 침입이 있었으니, 그녀의 나이 42세 때다. 이로 인해 조명성은 강녕부(江寧府)의 지부가 되어서 그동안 모은 금석서화를 대략 챙겨서 남쪽으로 넘어왔고, 전란이 있은 지 4년만에 남편 조명성은 학질로 인해 세상을 뜬다.

그 이후로 그녀는 전란을 피해 이리저리 떠돌다가 그녀의 나이 50여세에 장여주(張汝州)에게 재가했지만 100일도 채우지 못하고 이혼하고 만다. 이청조는 장여주가 뇌물로 관직을 샀다고 소송하였고, 남편을 소송했다는 죄명으로 인해 결국 9일간 감옥에 갇히는 비참한 경우까지 겪는다. 이후 60여세를 전후하여 곡절 많은 생을 마감한다.

그녀의 일생을 통해 그녀가 술을 마실 때는 대체로 4가지 경우로 추론할 수가 있다.

첫째, 문인과의 교류가 많은 집안의 출신이기에 술자리의 흥취를 쉽게 접했을 것이고, 감수성이 풍부한 그녀는 주변의 풍광을 감상하며 약간의 술을 곁들였을 것이다.

그가 옛날을 회상하여 쓴 <여몽령(如夢令)>을 참조하면 그 일면을 엿볼 수 있다.

常記溪亭日暮(상기계정일모), 항상 생각나는 건 시내가의 정자에 해가 저물 때,

?醉不知歸路(침취부지귀로). 술에 취해 돌아갈 줄을 몰랐지.

興盡?回舟(흥진만회주), 흥이 다하면 늦게 배를 타고 돌아오다가,

誤入藕花深處(오입우화심처). 잘못하여 연꽃 깊은 곳으로 들어갔지.

爭渡, 爭渡(쟁도, 쟁도), 열심히 열심히 노를 저어 돌아오다 보면,

驚起一灘鷗鷺(경기일탄구로). 여울의 갈매기와 해오라기 놀라서 날아올랐지.

*‘?醉’은 경치에 심취했다고 볼 수도 있으나, ‘주흥(酒興)’으로 된 판본도 있으니, 여기서는 이 글자의 의미를 따른다.

감성이 풍부한 문학소녀시절의 모습이 그려진다. 술에 취하든 경치에 취하든, 송대라는 연대를 생각하면, 양가집의 규수로써 쉽게 취할 수 없는 행동인 것이다. 하여튼 송대의 유명한 여류작가의 감성과 재능은 이렇게 길러졌을 것이다.

둘째, 남편과의 행복한 결혼시기에 남편과 금석시화를 연구하거나 시로써 화답하며 술을 마셨을 것이다.

……

造化可能偏有意(조화가능편유위), 조물주가 아마도 만든 뜻이 있는 듯 하다.

故敎明月玲瓏地(고교명월영롱지). 그래서 명월에게 땅을 영롱하게 비추게 했지.

共賞金尊?綠蟻(공상금존침녹의), 금술잔에 가득찬 푸르스름한 술을 함께 즐기니,

莫辭醉(막사취), 취하기를 사양하지 마소,

此花不與群花比(차화불여군화비). 이꽃은 평범한 꽃들과 비교할 수 없으니.

(<어가오(漁家傲)>)

봄날 잔설이 내린 달밤에 매화가 꽃망울을 터뜨린 경치에 도취하여 남편과 함께 술을 마시는 상황인데, 이청조의 자유분방한 성격이 드러난다. ‘취하기를 사양하지 마소!’ 남편 조명성 또한 부인의 자질을 인정하고, 일반 양가집 규수의 모습만을 원하지 않았던 모양이다. 그렇기에 남편 조명성보다 더 유명한 여류문인이 되지 않았을까!

昨夜雨疏風驟(작야우소풍취), 어제저녁 비가 드문드문 바람은 심했지,

濃睡不消殘酒(농수불소잔주). 실컷 잤지만 주독이 가시지 않구나.

試問卷?人(시문권렴인), 주렴걷는 사람에게 물어보니,

却道海棠依舊(각도해당의구). 해당화는 여전하다가 말한다.

知否? 知否?(지부, 지부) 알기는 알까?

應是綠肥紅瘦(응시녹비홍수). 푸른 것은 살찌고 붉은 것은 야윈 것을.

(<여몽령(如夢令)>)

신혼이기도 했지만 남편은 함께 금석을 연구하고 시를 짓고 토론하는 동료이자 조력자였을 것이다.

그렇기에 봄날 비바람이 분다고 술에 빠져서 아침 늦도록 술냄새 풍기며 일어나지도 못하는 부인을 여느 남편이 이해할 수 있을까? 그렇기에 남편 조명성이 관직으로 나가 잠시 떨어져 있을 때도 남편의 그리움이 더욱 컸을 것이다.

셋째, 남편이 외직으로 나갔을 때 그리운 마음을 달래기 위해 마셨다.

재기발랄하고 남자답게 제법 품이 넓은 이청조라고 하더라도 역시 하나의 여인이었던 모양이다. 조명성이 잠시 외직에 나갔을 때도 남편에 대한 그리움을 지우지 못하고 있다.

그래서 “꽃잎이 팔랑거리고 물길은 저절로 흐르는데, 하나의 그리움, 두 곳의 근심. 이러한 마음을 없앨 방법이 없어, 눈썹을 내려 깔고, 마음에 두게 되네.(花自飄零水自流, 一種相思, 兩處閑愁. 此情無計可消除, 才下眉頭, 又上心頭.)<一剪梅>되었고, 그 결과 여류 문인으로써 자신의 방식대로 외로움을 달랜다.

蕭條庭院(소조정원), 쓸쓸한 정원,

又斜風?雨(우사풍세우), 또 비껴드는 바람 가는 비,

重門須閉(중문수폐). 두 겹의 문은 분명히 닫혔다.

寵柳嬌花寒食近(총류교화한식근), 사랑스런 버드나무와 교태로운 꽃을 보니 한식이 가깝고,

種種惱人天氣(종종뇌인천기). 각종 사물들은 날씨를 걱정하게 만든다.

險韻詩成(험운시성), 어려운 운자로 시를 완성하고,

扶頭酒醒(부두주성), 머리를 부여잡고 술을 깨는 일이,

別是閑滋味(별시한자미). 특별히 한가롭고 재미있는 일.

征鴻過盡(정홍과진), 먼 길 떠나는 기러기는 모두 돌아갔으니,

萬千心事難寄(만천심사난기). 온갖 걱정거리를 전하기가 어렵다.

(<念奴嬌?春情>)

이 시는 앞서 남편과 맞이하던 봄날의 정취와는 사뭇 다른 분위기를 풍긴다. 앞의 <어가오(漁家傲)>는 행복에 겨워 밝은 모습과는 대조적으로, 집의 문은 꽉꽉 닫혔고, 봄날의 온갖 사물을 봐도 즐거움보다 걱정이 앞선다.

그래서 그녀는 일부러 짓기 어려운 운자를 골라서 시를 짓고, 술에 흠뻑 취해서 깨는 것으로 일과를 삼으니, 남편에 대한 그리움이 얼마나 큰 지 짐작할 수 있겠다. <鳳凰臺上憶吹簫(봉황대상억취소)>를 보자.

香冷金猊(향냉금예), 향기를 내는 차가운 금빛 사자향로,

被?紅浪(피번홍랑), 이불은 붉은 꽃물결로 일렁이네,

起來?自梳頭(기래용자소두). 일어나서 느릿느릿 머리를 빗으러,

?寶?塵滿(왕보렴진만), 먼지 가득한 귀중한 화장대로 간다.

日上?鉤(일상렴구). 해는 주렴 고리 위로 솟아올랐는데,

生?離懷別苦(생파리회별고), 이별의 정이 특별히 고통스러워,

多少事欲說還休(다소사욕설환휴). 몇 가지 일을 말하려하다가 그만 둔다.

新來瘦(신래수), 다시 야위어진 것은,

非干病酒(비간병주), 술로 인한 병이 아니고,

不是悲秋. 슬픈 가을 때문도 아니다.

……

남자는 자신을 알아주는 사람을 위해 목숨을 바치고, 여자는 자신을 사랑하는 사람을 위해 단장을 한다했던가! ≪시경?위풍(衛風)?백혜(伯兮)≫에 “그 사람 동쪽으로 간 뒤에, 내 머리는 헝클어진 숙대머리 같구나. 어찌 윤기나게 목욕하지 못할까마는, 누굴 위해 꾸미리.(自伯之東, 首如飛蓬. 豈無膏沐, 誰適爲容.)”라고 했다.

이청조 역시 마찬가지의 심정이었으리라! 남편을 내주(萊州)의 지주로 떠나보내면서 몸이 야윈 것은 술로 인해서도 쓸쓸한 가을을 타서도 아니라 남편과의 이별 때문이라고 말한다. 그래서 이별의 정이 너무 고통스러워 말을 하려다 그만 두었지만 뒷 편의 첫구절에서 어쩔 수 없이 내뱉고 만다.

“그만 두시지, 그만 둬! 이번 가시는 길을.(休休! ?回去也.)”

남편이 없는 집이 얼마나 외롭고 떠나있는 남편이 얼마나 그리우면, 벼슬떠나는 남편을 차마 ‘가지 말라고, 가지 말라고’ 말하고 싶었을까!

이로부터 이청조가 그리움과 외로움으로 점철된 시절이 시작된다. 그녀의 봄날은 그대로 떠나가는 것인가?

풍부한 감성을 지닌 그녀는 다가오는 계절마다 처절한 외로움을 느낀다.

風定落花深(풍정낙화심), 바람이 그치니 떨어진 꽃이 많이 쌓였고,

?外擁紅堆雪(렴외옹홍퇴설). 주렴 밖엔 붉은 꽃을 품은 쌓인 눈.

長記海棠開後(장기해당개후), 한참 생각해보니 해당화가 핀 뒤가,

正是傷春時節(정시상춘시절). 지나간 봄을 아파하는 시절이구나.

酒?歌罷玉尊空(주란가파옥존공), 술자리가 끝나가고 가무가 끝나면 옥술잔은 비고,

?缸暗明滅(청항암명멸). 푸른 등잔은 가만히 빛이 사라진다.

魂夢不堪幽怨(혼몽불감유원), 정신은 꿈길같아 마음 속 원망을 견딜 수 없는데,

更一聲啼?(경일성제결). 또 다시 들리는 두견새 우는 소리.(<好事近>)

봄이 왔는데도 이미 봄이 온 줄도 모른다.

정신을 차려보니 이미 봄이 지나고 여름을 맞이하는 해당화가 핀 것이 아닌가?

아아! 외로움을 달랠길 없어 술에 의지해보지만, 먼 산에서 들리는 두견새소리가 또 잠못 들게 만드니,

어쩌란 말인가! 하지만 절기는 어김없이 때마다 찾아온다.

薄霧濃雲愁永晝(박무농운수영주), 엷은 안개 짙은 구름 한낮에도 근심은 길기만 하고,

瑞腦消金獸(서뇌소금수). 금수향로에 서뇌향이 타는데,

佳節又重陽(가절우중양), 좋은 시절이 오니 또 중양절이다.

玉枕紗廚(옥침사주), 옥베개?깁으로 치장한 찬장,

半夜凉初透(반야량초투). 한밤중에 서늘함이 처음으로 스며든다.

東籬把酒黃昏後(동리파주황혼후), 황혼이 질 때까지 동쪽 울타리에서 술을 마시니,

有暗香盈袖(유암향영수). 어두운 가운데 국화향기가 옷소매에 가득하다.

莫道不銷魂(막도불소혼), 임생각 않는다고 말하지 마소,

簾卷西風(렴권서풍), 주렴은 서풍이 걷어 올리니,

人比黃花瘦(인비황화수). 사람이 노란 국화보다 더 야위구나.

(<醉花陰?重陽>)

소슬한 가을을 알리는 중양절이 먼저 찾아오니 외로움은 규수의 방까지 찾아든다. 그녀는 이제 조그만 동산에 올라 국화주를 마실 기운조차 없는 것인지, 아니면 도연명의 싯구절을 흉내내어 동쪽 울타리에서 국화를 안주삼아 술을 마신다. 이러한 생활이 계속되니 몸은 국화보다 더욱 야위어질 수 밖에...

넷째, 남편도 죽은 뒤 전란으로 인해 강남을 떠돌며, 의지할 데가 없었던 한 여인내가 의지한 것이 바로 술이었다.

그렇다. 그녀의 봄날은 이미 지나갔다. 금나라의 침입으로 인해 강남을 떠돌던 그녀의 심정은 처참하면서도 복잡했을 것이다. 먼저 간 남편에 대한 그리움과 원망, 친정과 시댁에서 보냈던 행복했던 시절이 그녀의 뇌리를 온통 감쌌을 것이다.

하지만 사내도 어찌할 수 없는 전란 속에서 연약한 여인네 혼자 몸으로 무엇을 할 수 있을 것인가?

그래서 먼저 고향에 대한 그리움이 더욱 폐부를 파고든다.

……

酒醒熏春睡(주성훈춘수), 술이 깨자 봄볕에 잠이 몰려오지만,

夢遠不成歸(몽원불성귀). 꿈결같이 멀어서 돌아갈 수가 없네.

(<소충정(訴衷情)>)

故鄕何處是? 고향이 어디에 있나?

忘了除非醉. 술에 취해야 잊게 되지.

(<보살만(菩薩蠻)>)

고향이란 참으로 이상하다. 실제로 찾아가보면 그곳 또한 낯설지만 타향에서 떠돌 때면 비빌 언덕이라도 되는 양 항상 그립다. 그녀 또한 그렇지 않았겠는가? 현실의 상황은 그녀에게 고향만 그리워하고 있도록 녹녹하지 않다. 그래서 이루지 못할 고향에 대한 그리움 또한 술로써 달랠 수 밖에 없었을 터이다.

하루해가 짧았을 남편과 단란했던 신혼시절과는 달리, 남편을 보내고 전란으로 인해 타향을 외로이 떠돌던 그녀에겐 하루해가 너무도 길게 느껴져서 몸서리치도록 싫었을 것이다.

……

秋已盡, 가을이 이미 지났건만,

日猶長, 해는 여전히 길고,

仲宣懷遠更凄凉. 왕찬(王粲)의 포부는 크고 더욱 처량하여,

不如隨分尊前醉, 분수에 따라 술에 취하는 것만 못하니,

莫負東籬菊?黃. 동쪽 울타리의 노란 국화꽃을 저버리지 마소.(<자고천(??天)>)

……

秋風蕭條何以度? 가을 바람이 소슬하니 어찌 견딜까?

明?小酌, 밝은 창가 약간의 술,

暗燈淸話, 어두운 등불 깨끗한 말,

最好留連處. 마음두기 가장 좋은 것.

相逢各自傷遲暮(상봉각자상지모), 각자 늘그막에 만난 것이 한스러워,

獨把新詩誦奇句(독파신시송기구). 홀로 새로운 시를 쓰고 기이한 구절을 외운다.

鹽絮家風人所許(염서가풍인소허). 모두가 시재가 있는 가풍을 칭찬했지만,

如今憔悴(여금초췌), 지금은 초췌하여,

但餘雙淚(단여쌍루), 두 눈에 눈물만 많은데,

一似?梅雨(일사황매우). 한줄기 장마비 같네.(<?玉案?送別>)

그래서 소슬한 가을바람이 사람을 더욱 옥죄어 올 때, 그녀를 견디게 하는 건, 밝은 창가에서 마시는 술과 어두운 등불 아래에서 주고 받는 깨끗한 말들이었다. 하지만 몸은 갈수록 쇠약하고 머릿속은 온통 회한이 가득찼을 것이고, 초췌한 두눈엔 눈물이 마를 날이 없었을 것이다.

아! 조명성과 이청조 두 부부가 보여준 알콩달콩한 이야기는 지금도 여러 고사에서 언급되지만 말년에 이르러 그녀가 혼자 힘으로 전란과 외로움을 치열하게 싸워온 인생여정을 상기한다면, 작가이기 전에 한 여자로서 그녀가 겪어야 했더 삶이 더욱 애닳다.

마지막으로 이청조의 대표작이자 말년의 작품인 <성성만(聲聲慢)>을 소개한다.

이러한 각도에서 자세하게 감상하기 바란다. 사람의 인생이란 함부로 재단할 수도 없지만, 이청조의 인생을 보다보면 혹 이런 생각이 든다.

그녀의 작품을 송대의 유명한 여류작가가 될 수 있도록 만든 요인은 혹 그녀를 전반기와 후반기가 완전히 대조되는 후반기의 험난한 삶이 아니었는지... 그래서 독자들에게 이렇게 고언을 전한다.

“나를 시험하는 험난한 환경조차도 내것으로 만들라고...”

<성성만(聲聲慢)>

尋尋覓覓(심심멱멱), 찾고 찾지만

冷冷淸淸(냉냉청청), 쓸쓸하고,

凄凄慘慘戚戚(처처참참척척). 처참하고 적막하다.

暖還寒時候(난환한시후), 더웠다가 차가워질 때,

最難將息(최난장식). 보양하기가 가장 어렵지.

三杯兩盞淡酒(삼배양잔담주), 두잔 세잔 묽은 술,

?敵他(즘적타), 어찌 다른 것을 대할까?

?來風急(만래풍금)? 저녁이 되니 바람이 심한가?

雁過也(응과야), 기러기 돌아가니,

正傷心(정상심), 곧 마음이 괴롭지만,

却是舊時相識(각시구시상식). 오히려 예전에 이미 알던 일.

滿地黃花堆積(만지황화퇴적), 온 땅에 노란 꽃이 가득 쌓일 때,

憔悴損(초췌손), 초췌해지는데,

如今有誰堪摘(여금유수감적)? 지금은 누굴 위해 노란 꽃을 딸까?

守着?兒(수착창아), 창문을 지키며,

獨自?生得黑(독자즘생득흑)! 홀로 어떻게 어두컴컴하게 생활할까?

梧桐更兼細雨(오동경겸세우), 오동잎에 가는 비마저 떨어지는데,

到黃昏(도황혼). 황혼이 된다.

點點滴滴(점점적적), 비마저 뚝뚝 떨어지니,

這次第(저차제), 이번엔

?一個愁字了得(즘일개수자료득)! 근심이란 글자 하나로 어떻게 해결하나?

<강경범의 음주고사> / 강경범 생활문화칼럼니스트

'#學問 > 人文學' 카테고리의 다른 글

| 조영남 북토크 강연록 1~9 (0) | 2015.07.17 |

|---|---|

| 변화의 서, ‘주역’ [Book&Life] (0) | 2015.07.17 |

| 기탄잘리 Gitanjali / 타고르 Tagore (0) | 2015.07.14 |

| 《내 인생의 논어, 그 사람 공자》 펴낸 역사학자 이덕일 (0) | 2015.07.14 |

| 이 모든 괴로움을 또 다시 / 전혜린 (0) | 2015.07.14 |