왜구난동이냐, 조선정벌이냐, 항왜원조냐

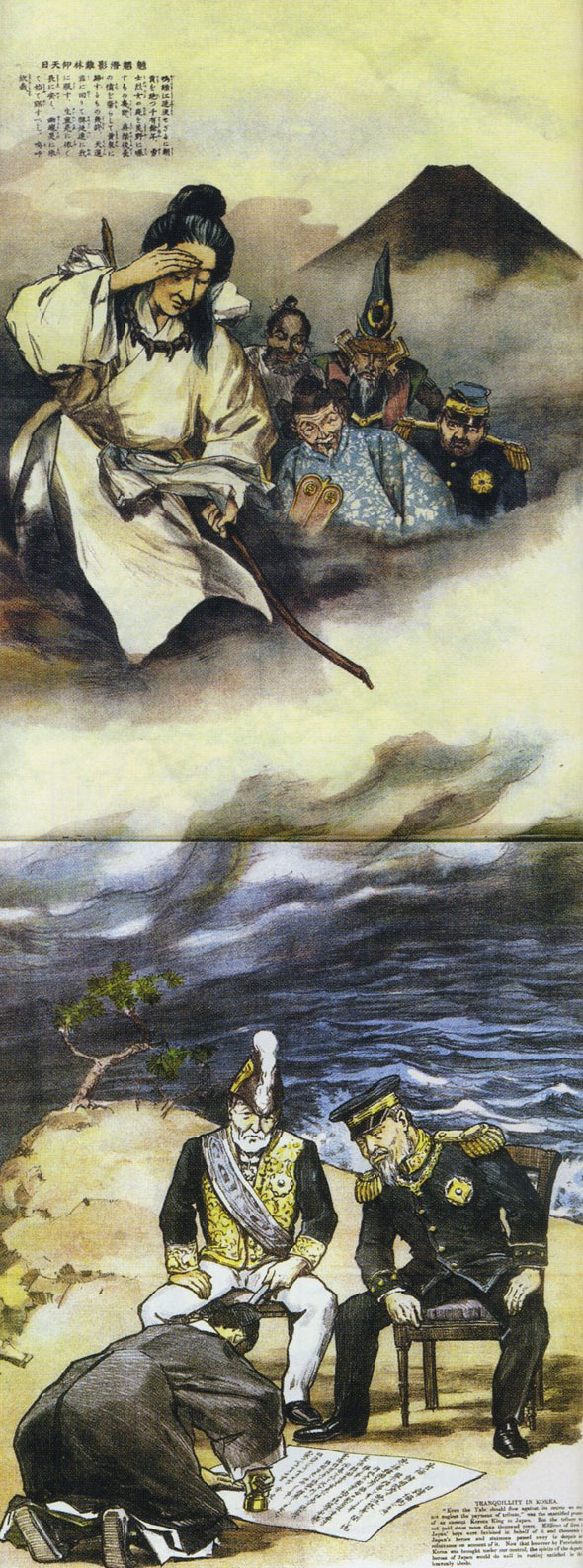

이완용이 통감 이또 히로부미 앞에서 굴욕적으로 도장을 찍는 장면을 하늘에서 신공황후와 도요토미 히데요시 등이 내려다보고 있다. 임진왜란이 조선 침략과 병탄을 정당화하는 역사적 근거로 부활하고 있는 장면이다. (한상일·한정선 저, 『만화에 묘사된 일본제국』, 2010, 東京 明石書店)에서 전재.)

한명기의 -420 임진왜란

⑩ 한·일·중의 시선

2012년은 임진왜란이 일어난 지 420년이 되는 해다. 조선시대 지식인들의 셈법으로 보자면 전쟁이 일어난 지 7주갑(周甲)이 되는 참으로 뜻깊은 해인 것이다. 7년 이상 이어진 임진왜란 때문에 조선의 백성들이 얼마나 참혹한 고난을 겪었는지는 새삼 거론할 필요조차 없다. 그들은 조선 팔도를 유린했던 일본군의 총칼에 맞아 죽거나, 귀와 코를 잘리고, 굴비 두름 엮이듯이 묶여 일본으로 끌려갔다. 그뿐만이 아니었다. 조선을 돕겠다며 들어온 명군 또한 마냥 ‘구원군’은 아니었다. 전쟁이 자신들의 뜻대로 풀리지 않자 그들은 돌변했다.

폭행과 약탈, 겁탈이 다반사였다. “명군은 참빗, 일본군은 얼레빗”이라는 속언이 등장할 정도였다.

참빗과 얼레빗의 악몽으로부터 7주갑

전쟁터가 되었던 조선의 백성들이 겪어야 했던 고통에는 비할 수 없지만, 전란 때문에 고통받은 것은 명과 일본 백성들도 예외는 아니었다. 그들 또한 병졸 등으로 징발되어 낯선 이국의 육지와 바다에서 불귀의 객이 되었다. 명과 일본 본토의 주민들은 군량과 군수물자를 마련하거나 운반하는 과정에서 생활이 피폐해졌다. 명군의 군량을 압록강까지 날라야 했던 요동 백성들이 “군량 소리만 들어도 고개를 절레절레 흔들며 도망쳐 버렸다”는 기록은 그러한 실상을 웅변한다.

한·중·일 삼국의 수많은 사람들을 고통의 나락으로 밀어 넣었던 임진왜란은 어떤 전쟁이었는가?

임진왜란은 한마디로 ‘조선의 원기를 갉아먹은 전쟁’이자 ‘동아시아의 형세를 바꾼 국제전’이었다. 조선은 당시 쇠락의 조짐이 확연해지고 있던 ‘패권국’ 명과 명에 도전했던 ‘신흥 강국’ 일본 사이에 끼여 전쟁의 참화를 뒤집어썼다.

하지만 그것으로 끝이 아니었다. 7년 전쟁이 겨우 끝나 전란의 상처를 치유하는 데 몰두해야 할 17세기 초, 조선은 또다시 벼랑 끝으로 내몰린다. 이번에는 만주에서 누르하치의 후금이 굴기하여 ‘가쁜 숨을 몰아쉬던 노대국’ 명에 도전하는 상황이 벌어진다. 명과 후금의 대결 여파는 어김없이 ‘끼여 있는 나라’ 조선으로 밀려온다. ‘임진왜란 때문에 망해 가던 조선을 우리가 살렸다’고 자부했던 명은 조선에 ‘은혜’를 갚으라고 다그친다. 후금은 후금대로 자국의 배후에 있는 조선에 ‘중립’을 지키라고 채근한다.

명의 은혜를 갚기 위해 후금과 맞설 것인가, 후금이 떠오르는 현실을 고려하여 중립을 지킬 것인가? 선택의 기로에서 고뇌하던 조선은 1636년 병자호란이라는 참혹한 전쟁에 다시 휘말린다. 1644년 명 또한 이자성(李自成)이 이끄는 농민 반란군에 멸망되고 청이 중원을 차지하는 격변이 일어난다. 임진왜란이 남긴 불씨는 30여년을 잠복해 있다가 병자호란과 명청교체(明淸交替)라는 또다른 동란으로 다시 타올랐던 셈이다.

7주갑의 시간이 흐른 오늘, 한반도 주변의 정세는 어떠한가. 분단의 질곡에서 벗어나지 못한 한국, 주요 2개국(G2)으로까지 떠오른 중국, 쇠퇴의 조짐을 보이는 미국, 중국의 부상에 좌불안석인 일본 등등. 동아시아의 정세는 여전히 요동치고 격변하고 있다. 이 요동과 격변이 원만히 수습되어 평화의 시대가 찾아올 것인가, 아니면 열강들이 힘의 대결을 다시 벌이고 한반도가 또다시 그에 휘말리는 비극의 시대가 재현될 것인가? 임진왜란이라는 거울을 통해 한반도와 동아시아의 미래에 대한 이 근본적인 물음의 답을 찾기 위한 시간여행을 떠나보기로 한다.

실추된 자존심 회복 강박에

‘삼대첩’ 달달 외웠던 한국인

“속국 밟은 뒤 명·유럽도 병탄”

침략으로 고양된 일본 우월감

“두 오랑캐로부터 지켜준다”

중국의 자부심과 시혜사관

‘혼마치’는 어떻게 ‘충무로’로 거듭났나

임진왜란은 일본의 침략에 의해 조일전쟁으로 시작되었지만, 명군이 참전하면서 동아시아의 국제전쟁으로 확대되었다. 그런데 1592년부터 1598년까지 조선이라는 동일한 전장에서 벌어진 이 전쟁을 기억하는 한·중·일 삼국의 인식은 전혀 다르다. 그것은 오늘날 세 나라에서 이 전쟁을 부르는 명칭이 확연히 다른 것에서 여실히 드러난다.

우리는 이 전쟁을 보통 임진왜란, 정유재란으로 부른다. 각각 ‘임진년에 왜인들이 일으킨 난동’, ‘정유년에 다시 일으킨 난동’ 정도의 의미를 지닌다. 무고하게 쳐들어와 죽이고 잡아가고 전 국토를 쑥대밭으로 만든 일본에 대한 원한과 적개심에서 비롯된 용어이다. 사실 임진왜란이 일어나기 이전에도 왜구의 침략 때문에 일본에 대한 인식과 감정은 좋지 않았다.

하지만 임진왜란을 겪으면서 조선의 대일 감정은 결정적으로 악화되고 고정되었다. 조선 지식인들은 임진왜란을 계기로 일본을 ‘영원히 함께할 수 없는 원수’(萬世不共之讐)라고 규정했다. 왜란이 끝나 국교 회복을 논의하려 일본에 보낸 국서에서조차 ‘만세불공지수’라는 표현을 직설적으로 사용했을 정도였다.

임진왜란은 민족적 자존심에도 큰 상처를 남겼다. 실추된 자존심을 회복해야 한다는 강박감은 임진왜란을 연구하고 교육하는 태도에도 반영되었다. 40대 이상의 한국인들은 과거 초중고 시절 국사를 배울 때 ‘임진왜란 삼대첩(三大捷)’을 달달 외웠던 기억을 갖고 있다. 한산대첩, 진주대첩, 행주대첩이 그것이다.

‘대첩’으로 상징되는 임진왜란의 응축된 기억은 이순신이라는 영웅에 대한 숭앙으로 자연스레 이어진다. 이순신은 한국인들이 임진왜란을 언급할 때마다 어김없이 떠오르는 자존심의 보루였다. 식민지 시절 일본인들로 넘쳐나던 거리 ‘혼마치’(本町)의 이름을 해방 뒤 충무로(忠武路)로 바꾼 것은 그것과 관련하여 흥미롭다. ‘임진왜란 당시 일본 수군을 바다에 쓸어 넣었던 충무공의 원력이 작용하여 다시는 일본인들이 설치지 못했으면 좋겠다’는 염원이 담겨 있다고나 할까. 1998년 프랑스월드컵 본선 진출권을 놓고 일본과 맞붙었을 때 한국 축구 대표팀은 2-1로 역전승을 거둔다. 그 사실을 보도했던 한 스포츠신문은 스스럼없이 ‘도쿄 대첩’이라는 표현을 쓴 바 있다. 원한과 적개심, 자존심이 뒤섞인 임진왜란에 대한 기억은 지금까지도 이어지고 있는 것이다.

1910년 강제합병 뒤부터 ‘문록경장의 역’

오늘날 일본에서 임진왜란을 부르는 공식 명칭은 ‘분로쿠게이초노에키’(文祿慶長の役)이다. 1910년부터 공식화된 이 용어에서 ‘분로쿠’는 1592년부터 1595년까지, ‘게이초’는 1596년부터 1614년까지 일본 천황이 사용한 연호다. 따라서 ‘문록경장의 역’이란 번역하자면 ‘문록경장 시대의 전쟁’이라는 일견 중립적인 뜻을 갖는다.

임진왜란 이후 19세기까지 일본인들이 주로 사용했던 용어는 ‘조선 정벌’이었다. 이미 17세기 후반, 유학자 야마가 소코(山鹿素行)는 도요토미 히데요시의 조선 침략을 이른바 신공황후(神功皇后)의 삼한 정벌과 연결시켜 설명했다. 이어 18세기의 아라이 하쿠세키(新井白石)는 “히데요시 사후 일본군이 조선에서 물러나고 국교를 다시 열어 조선을 재생시키는 은혜를 베풀었다”고 강변했다. 또 모토오리 노리나가(本居宣長)는 ‘도요토미 히데요시가 황국의 광휘를 조선과 명나라에 드날렸다’고 찬양했다.

‘신공황후 이래의 속국을 손봐주기 위해 정벌에 나섰다’는 이들의 인식에는 조선에 대한 멸시와 우월의식이 짙게 배어 있다. 이들의 주장은 메이지유신 이후 일본이 대외 침략에 나서면서 한층 고양된다. 청일전쟁을 도발했던 1894년, 마쓰모토 아이시게(松本愛重)는 “도요토미 히데요시는 신공황후의 뒤를 이어 조선 정벌에 그치지 않고 명과 유럽까지 병탄하여 무위(武威)를 드날리려 했다”고 찬양했다. 이러한 추세는 러일전쟁이 일어났던 1904년 무렵에도 이어진다. 도요토미 히데요시의 ‘조선 정벌’은 신공황후의 ‘삼한 정벌’과 함께 조선 침략과 병탄을 정당화하는 근거로서 부활했던 것이다.

1910년 한국을 강제 합병한 뒤 고민이 생겼다. 이미 ‘일본 영토’가 된 한반도를 ‘정벌’했다고 하기가 곤란해졌다. 그래서 만든 용어가 바로 ‘문록경장의 역’이다. 하지만 그렇다고 ‘침략 전쟁’임을 인정하는 것은 전혀 아니다. 후소사판을 계승하여 문제가 되었던 지난해의 중학교 교과서는 ‘문록경장의 역’이란 대목에서 ‘조선 출병’을 운운하고, “도요토미 히데요시는 대군을 조선에 보냈다” 등 모호한 표현을 사용하여 침략의 본질을 여전히 감추려 하고 있다.

‘항왜’와 ‘항미’…350년 거리의 한 글자 차이

중국과 대만에서 임진왜란을 부르는 공식 명칭은 ‘항왜원조’(抗倭援朝)이다. ‘왜구에 대항하여 조선을 도운 전쟁’이라는 뜻을 지닌다. 애초 명군이 참전할 무렵 명의 관인들은 이 전쟁을 ‘동사’(東事), ‘왜범조선’(倭犯朝鮮), ‘왜구조선’(倭寇朝鮮), ‘왜사’(倭事) 등 다양하게 불렀다. 그런데 17세기 초에 이르러 ‘조선을 도운 전쟁’(東援一役) 등의 표현이 나타나더니 언제부터인가 ‘항왜원조’로 굳어졌다.

‘항왜원조’ 가운데 한국인의 입장에서 가장 주목되는 글자는 단연 ‘원’자이다. ‘도왔다’는 사실을 강조하고 있기 때문이다. ‘도왔다’는 사실을 강조하면 할수록 ‘은혜를 잊지 말고 보답해야 한다’는 부담감을 떨쳐버리기 어렵다. 실제 임진왜란 이후 명청교체 시기에 이르기까지 조선이 ‘명의 은혜에 대한 보답’ 때문에 줄곧 고민했던 사실을 고려하면 ‘항왜원조’라는 용어의 위력은 대단했다고 할 수밖에 없다.

2010년 중국의 시진핑 부주석은 “항미원조(抗美援朝) 전쟁은 침략에 맞선 정의로운 전쟁이었다”고 발언하여 한국과 미국으로부터 거센 반발을 산 바 있다. 중국은 6·25 전쟁을 ‘미국에 맞서 북조선을 도운 전쟁’으로 치부하는 것이다. 중국의 입장에서, ‘항왜원조’와 ‘항미원조’는 각각 350년 이상의 시간을 격한 사건임에도 그 차이는 글자 한 자에 불과한 셈이다. 두 용어에는 모두 중국의 대국 의식과 한반도에 대한 개입 의지가 담겨 있다. ‘일본 오랑캐’와 ‘미국 오랑캐’에 맞서 한반도를 자신의 권역으로 묶어두어야 한다는 중국의 집요한 의지가 엿보이는 대목이다.

‘임진왜란’, ‘문록경장의 역’, ‘항왜원조’의 간극을 넘어 한·중·일 삼국이 평화롭고 우호적으로 과거 역사를 대면할 수 있는 날이 빨리 오기를 기원해 본다.

뎃포 vs 무뎃포, 일본의 패권을 바꾸다

1575년 나가시노 전투 모습을 그린 병풍도. 화면의 중앙 왼편에 조총 부대를 배치한 오다 노부나가와 도쿠가와 이에야스 연합군이 장애물을 설치한 뒤 적을 응시하고 있다. 가운데 오른쪽의 다케다의 병력은 기마대가 돌격하는 장면으로 묘사되고 있다. 조총의 위력이 유감없이 발휘된 이 전투를 계기로 오다는 일본의 패권 장악에 한발 다가섰다. 나아가 종래 기마대 중심의 전투 편제가 조총을 가진 보병 중심으로 바뀌게 되었다. (도쿄 도쿠가와여명회 소장, <도설 오다 노부나가> 2002, 도쿄 가와데서방신사, 72쪽)

한명기의 -420 임진왜란

⑪전쟁의 불씨(상)

임진왜란은 일본의 조선 침략이자 명 중심의 동아시아 기존 질서에 대한 도전이었다. 기존 질서란 “천명(天命)을 받은 명 황제가 ‘사방의 오랑캐’(四夷)를 다스리고 오랑캐들은 황제에게 조공(朝貢)을 바쳐 사대(事大)한다”는 이념 아래 유지되는 시스템이었다. 조선은 이 이념과 시스템을 충순하게 존중했고, 일본 또한 15세기 중반까지는 그런대로 순응하는 자세를 보였다. 1404년 무로마치(室町) 막부의 쇼군 아시카가 요시미쓰(足利義滿)가 사신을 명에 보내 조공하자 명 황제는 요시미쓰를 ‘일본 국왕’으로 책봉(冊封)했다.

요동치는 정치판…다이묘들의 내란 시대

일본이 조공을 통해 머리를 숙이고 들어오자 명은 감합(勘合) 무역을 허락했다. 감합이란 조공하러 온 자의 진위를 확인하기 위한 신표를 가리킨다. 이렇게 하여 15세기에는 견명선(遣明船)이라 불리는 일본 상선들이 명의 닝보(寧波)로 입항했고 생사와 비단, 도자기 등 중국 물자들이 들어왔다. 문인과 승려들도 왕래했다. 교린(交隣)의 상대국 조선과의 무역도 짭짤했다. 조선은 미곡과 목면 등 생필품뿐 아니라 고급 문화 상품인 불전과 대장경도 일본에 넘겨주었다. 특히 조선에서 들어간 다량의 목면은 일본인들의 의생활에 혁신을 가져왔다. 목면이 없어 주로 마(麻)로 만든 옷을 입어야 했던 기존의 상황을 바꾸었던 것이다.

하지만 시간이 흐르면서 동아시아 해역에는 격변의 파고가 다시 넘실대기 시작했다. 관료제에 바탕을 둔 중앙집권 체제가 안정을 유지했던 조선이나 명과는 달리 15세기 후반 무렵 일본의 정치판은 요동치기 시작했다. 1467년 이후 무로마치 막부의 권위가 심각하게 흔들리고 각 지역 군웅들의 할거와 쟁투가 뚜렷해지는 격동의 시대가 되었다. 이후 100년 가까이 지속되는 전국시대(戰國時代)의 막이 열린 것이다. 천황의 존재감은 사라지고 장군의 권위 또한 땅에 떨어졌다. 가신이 주군에게 대들고 백성은 영주에게 반항하여 자립을 도모하는 하극상의 풍조가 위세를 떨쳤다. “강도질은 무사의 본성”이라는 속담이 유행하는 가운데 센고쿠 다이묘(戰國大名)라 불리는 유력 세력들 사이의 내란이 지속되었다.

약육강식의 시대를 맞아 군사력과 경제력을 최고의 가치로 여기는 다이묘들에게 과거 요시미쓰가 받아들인 명 중심의 국제질서에 대한 감각과 존중 인식이 제대로 남아 있을 리 없었다. 결국 일본의 내란은 조선이나 명과의 관계에도 커다란 영향을 미치게 된다. 당장 조선은 1475년(성종 6년) 이후, 그동안 일본 막부에 보내던 사신의 파견을 중단한다. 내란 때문에 훨씬 위험해진 일본에 가는 것을 꺼리게 된 것이다. 이유가 어쨌든 그것은 매우 아쉬운 일이었다. 일본의 동향이나 변화를 탐지할 수 있는 기회가 그만큼 줄어들 수밖에 없었기 때문이다. 이예(李藝), 송희경(宋希璟), 신숙주(申叔舟)처럼 일본을 잘 알던 외교 전문가들이 나타날 토양이 사라져 가고 있었다. 오랜 평화에 젖은 조선이 일본에 무관심해지기 시작했고, 일본은 한창 내란에 빠져 밖을 돌아볼 여유가 없었다. 그런 와중에 포르투갈과 스페인으로 대표되는 서양 세력들이 동아시아 해역으로 몰려오고 있었다.

천황의 존재감은 사라지고

장군의 권위도 땅에 떨어졌다

전국시대의 막이 올랐다

15세기 유럽 대항해시대는

일본에 조총을 선사했고

조선은 은 제조술을 넘겼으며

명은 교역무대를 제공했으니…

“조총 기술을 흘리면 사형에 처하라”

15세기 유럽에서는 봉건제도가 힘을 잃었다. 이베리아반도에서는 국왕권이 커지고 상인들의 발언권도 높아지면서 국부를 쌓으려는 기류가 퍼져갔다. 이런 분위기에서 당시까지 이슬람과 이탈리아 상인들이 중개했던 동남아와 인도산 향신료를 현지로 가서 직접 획득하려는 열망이 높아갔다. 육식을 즐기는 유럽인들에게 방부제로서 중요한 후추를 비롯한 향신료 무역은 그 이익이 막대했다. 향신료를 리스본으로 가져오면 원산지보다 15배 이상의 비싼 값을 받을 수 있었다.

천문학과 지리학, 조선 기술이 발달하고 항해 관련 지식이 축적된 것도 일확천금을 꿈꾸는 자들의 모험을 부추겼다. 대서양을 서쪽으로 계속 항해하면 인도에 도착한다는 믿음 아래 콜럼버스가 항해에 나선 것이 1492년이었다. 1498년에는 포르투갈의 바스쿠 다가마가 아프리카의 희망봉을 돌아 인도로 가는 항로를 개척했다. 1521년 포르투갈 사람 마젤란이 이끄는 스페인 함대는 남아메리카 남단을 통과하여 태평양을 횡단한 뒤 필리핀에 도착했다. 바야흐로 이른바 대항해시대가 시작된 것이다.

포르투갈은 이후 인도의 고아(Goa)에 총독부를 두고 아시아 지역에 대한 무역과 가톨릭 포교에 나섰다. 그들은 1511년 말라카(믈라카)를 점령하고 ‘향신료 제도’로 불리던 몰루카(말루쿠) 제도까지 세력을 뻗쳤다. 당시까지 중국 상인과 이슬람 상인들이 장악했던 바다에 포르투갈 상인들이 비집고 들어온 것이었다. 그들은 다시 명과 일본을 향해 동진하게 된다.

1543년 시암(타이)을 떠나 명으로 향하던 중국선 1척이 규슈 바로 밑의 다네가시마(種子島·종자도)에 표착하는 사건이 일어난다. 그리고 당시 배에 타고 있던 포르투갈 사람이 일본에 최초로 조총(鳥銃)을 전해주었다는 것이 통설이다. 사실 조총은 중국에서 주로 부르던 이름이고 일본에서는 뎃포(鐵砲)라고 불렀다.

이 새로운 무기는 한창 전국시대를 맞이하고 있던 일본 사회에 커다란 파장을 미친다. 뎃포를 최초로 접했던 다네가시마의 영주가 가신을 시켜 모조품을 만들었던 것을 시작으로 각지의 다이묘들이 앞다투어 뎃포의 도입과 제작에 나섰다. 일각에서는 뎃포나 그 제작 기술을 다른 ‘국가’에 전달하는 자는 사형에 처한다는 규정을 정하여 독점을 꾀하기도 했다.

575년 나가시노 전투 승리를 계기로 전국시대의 최강자로 발돋움했던 오다 노부나가.

1582년 혼노사(本能寺)에서 부하 아케치 미쓰히데에게 배신을 당해 49살에 최후를 맞는다.

(<도설 오다 노부나가> 2002, 도쿄 가와데서방신사, 5쪽)

전국시대의 다이묘 가운데 뎃포의 제작과 활용에 가장 적극적이었던 인물이 오다 노부나가(織田信長)였다. 그는 일찍부터 뎃포 제작의 중심지였던 사카이(堺: 오늘날의 오사카 주변) 지역을 장악하고 뎃포 부대 육성에 박차를 가했다. 1575년 5월, 오다의 군과 다케다 가쓰요리(武田勝賴)의 군이 맞붙은 나가시노(長篠) 전투는 이후 일본 정국의 향방을 결정할 정도로 중요한 싸움이었다. 오다는 이 전투에서 일찍부터 용맹하고 과감하게 돌격전을 구사했던 다케다 군 기마대의 돌파를 저지하기 위해 진지 전방에 목책을 설치했다. 이윽고 다케다 군이 목책에 막혀 허둥댈 때 뒤편에 배치했던 조총수 3000명이 사격을 가하여 그들을 제압했다. 철갑으로 중무장을 했던 전통의 기마대가 뎃포를 가진 보병들에게 무참하게 나가떨어졌던 것이다. ‘뎃포’와 ‘무뎃포’(無鐵砲) 사이에서 벌어진 이 싱거운 대결은 15년 뒤 조선의 전장에서도 그대로 재현되었다.

스페인을 뛰어넘은 새로운 ‘은의 나라’

1503년(연산군 9년) 5월의 <연산군일기>에는 은의 제련과 관련하여 다음의 기록이 보인다. 양인 김감불(金甘佛)과 장예원의 노비 김검동(金儉同)이 납[鉛鐵]으로 은을 불려 바치며 아뢰기를 “납 한 근으로 은 두 돈을 불릴 수 있습니다 … 불리는 법은 무쇠 화로나 냄비 안에 매운 재를 둘러놓고 납을 조각조각 끊어 그 안에 채운 다음 깨어진 질그릇으로 사방을 덮고, 탄(炭)을 위아래로 피워 녹입니다” 하니, 전교하기를 “시험해 보라”고 했다.

당시 첨단의 은 제련술이었던 연은분리법(鉛銀分離法)이 조선에서 개발돼 활용되고 있었음을 보여주는 중요한 자료이다. 그런데 회취법(灰吹法)이라고도 불린 이 기술은 정작 조선보다는 일본에서 꽃을 피우게 된다. 조선을 드나들던 일본 상인에 의해 곧 일본으로 유출되었던 것이다.

회취법이 도입되기 이전 일본의 은 제련 기술은 원시적인 수준을 벗어나지 못했다. 채굴한 은광석을 쌓아놓고 닷새 이상 나무를 때서 가열한 뒤, 산화되고 남은 재에서 은을 추출하는 수준이었다. 제련에 들어가는 비용에 비해 경제성이 영 신통치 않았다. 그런데 회취법 도입을 계기로 1530년대 이후 일본의 은 생산량은 비약적으로 증가했다. 곳곳에서 은광 개발 붐이 일어났다. 부국강병을 위한 재원 마련에 고심하던 다이묘들은 은광산 개발에 열중했다. 일본은 16세기 중반 스페인이 개발한 남미 지역의 은 생산량에 버금가는 ‘은의 나라’로 등장한다. 그리고 17세기 초가 되면 일본의 은은 전세계 생산량의 4분의 1 이상을 점하게 된다.

은은 당시 국제교역의 결제대금이자 ‘세계의 화폐’였다. 넘쳐나던 일본의 은은 교역의 이익이 있는 곳을 향해 몰려갈 수밖에 없었다. 그곳은 다름 아닌 중국의 강남 지방이었다. 비단과 생사, 도자기 등 세계인 모두가 좋아하는 상품의 주산지였다. 하지만 교역은 여의치 않았다. 명이 만들어 놓은 해금(海禁)이라는 장벽 때문이었다. 일찍이 명의 주원장은 조공을 바치는 국가에만 감합무역을 허용했을 뿐, 민간인들끼리의 사사로운 교역은 엄격히 금지했다. “판자 하나도 바다에 띄울 수 없다”는 말이 상징하듯이 민간인들은 해외 도항과 무역은 불가능했다.

하지만 교역의 이익을 권력으로 통제하는 데는 한계가 있는 법. 은이라는 화폐를 손에 넣은 일본 상인들은 강남 상인들과 밀무역을 벌이거나 무장선단을 이끌고 명의 동남 연해 지역을 약탈했다. 이들을 보통 ‘16세기 왜구’, ‘후기 왜구’라고 부른다. 이들 중에는 중국인들도 다수 섞여 있었다. 절강(저장)과 복건(푸젠) 연해의 호족들은 공공연히 왜구와 거래를 벌였고, 왜구의 두목으로 이름을 날린 중국인도 적지 않았다. 이런 상황에서 명 조정은 왜구를 근절할 수 없었다. 실제 1547년 왜구 금압을 명 받고 절강 순무(巡撫)로 부임했던 주환(朱紈)은 왜구와 연결된 지방 호족들의 참소에 휘말려 자살하고 만다.

요컨대 16세기 초반 대항해시대가 동아시아, 특히 일본으로 몰고 온 파장은 컸다. 신무기 조총은, 이미 오랜 내전을 통해 단련된 일본의 군사력을 획기적으로 증강시켰다. 나아가 이 무렵 은 생산량이 획기적으로 늘어난 것은 일본의 경제력이 크게 향상되었음을 상징하는 지표였다. 이런 상황 속에 오다 노부나가를 거쳐 도요토미 히데요시에 이르러 전국이 통일되자 응축된 일본의 힘은 명과 조선을 겨누게 된다. 임진왜란은 바로 그 귀결이었다.

한겨레 오피니언

'#學問 > 人文學' 카테고리의 다른 글

| 시를 쓰는 가장 좋은 도구는 진실 / 정호승 시인 (0) | 2015.07.13 |

|---|---|

| 마음을 움직이는 힘 / 문화 심리학자 김정운 교수 (0) | 2015.07.13 |

| [이덕일의 고금통의 古今通義] 난세 (1) (0) | 2015.07.13 |

| 손자병법으로 푸는 세상만사 .막다른 길로 몰지 마라 (0) | 2015.07.13 |

| 마음은 잠시 내려놓으시지요! (0) | 2015.07.13 |